高齢世代の方々にとっても「医療費」は生活に直結する大きなテーマです。

75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」では、

所得に応じて1割・2割・3割と自己負担が分かれています。

そして2026年4月からは、新たに「子ども・子育て支援金」が医療保険料に上乗せされ、後期高齢者もその対象となります。

つまり、現役を引退してもなお、社会全体を支える負担は続くということです。

「現役世代だけでなく、高齢者も負担してもらう」というのが新制度の考え方ですが、果たしてこの仕組みは公平と言えるでしょうか。

75歳以上の窓口負担の仕組み(簡単まとめ)

-

1割負担:一般的な所得の方(多くの年金生活者はこちら)

-

2割負担:課税所得28万円以上かつ年金収入200万円以上など

-

3割負担:現役並みの所得(課税所得145万円以上、年収383万円以上)

つまり、年金以外の収入が多い“現役並み”の方は、医療費の3割を自己負担します。

さらに2026年4月以降は、この医療保険料に**「子ども・子育て支援金」が上乗せされ、毎月数百円の追加負担が発生します。

この金額は、所得や年金収入によって変動し、

2028年度には月額200〜750円程度になる見込みです。

子ども手当(児童手当)の本来の目的を見直すべきでは?

「子ども手当(児童手当)」は、食費・教育費・医療費など、子育て全体を支援する目的で設けられた制度です。

つまり、医療費も含まれるため、その中から医療費の一部を負担することは制度の趣旨にも合っています。

ところが現状では、多くの自治体で子どもの医療費が0割負担(無料)となっており、

「手当をもらい、医療も無料」という二重の優遇状態が生まれています。

これを“公平”といえるでしょうか?

支援は必要ですが、「もらうだけでなく、分かち合う」という視点も必要ではないでしょうか。

児童手当の実例(一般的な自治体の場合)

多くの自治体では、令和6年10月以降、所得制限が撤廃され、支給対象が拡大されています。

| 子どもの年齢 | 第1・第2子 | 第3子以降 |

|---|---|---|

| 3歳未満 | 月15,000円 | 月30,000円 |

| 3歳〜18歳年度末まで | 月10,000円 | 月30,000円 |

たとえば、4歳と1歳の2人の子どもがいる家庭では:

-

第1子(4歳):10,000円/月

-

第2子(1歳):15,000円/月

👉 合計:月25,000円、年間30万円を非課税で受け取れます。

児童手当は所得税も住民税もかからない非課税収入。

確定申告も不要で、全額が手取りとなります。

つまり、**働かずとも得られる“無税の現金収入”ということです。

このような手厚い支援がある以上、

「子ども手当をもらっているのだから、その中から医療費を少し負担すればいい」

という考え方は、非常に筋が通っています。

母子・父子家庭の支援を整理

一部の地方自治体では、ひとり親家庭向けに多層的な支援制度が整っています。

一般の児童手当に加えて、次のような上乗せ支援が受けられます。

🟩 児童扶養手当(国制度)

-

第1子:月約46,690円

-

第2子:月約11,030円

-

第3子以降:月約6,620円加算

(すべて所得制限内・全額支給の場合)

🟩 地方自治体独自の手当

-

児童1人あたり:

支給 1年目月9,000円

2年目 月4,500円

3年目 月3,000円

などの上乗せ支給が設定されている地域もあります。

🟩 医療費助成(ひとり親家庭等医療費助成制度)

-

保護者と児童の健康保険の自己負担分を助成し、実質的に医療費が無料となる場合も多いです。

具体的な地方自治体のケース(例)

たとえば、子どもが2人で所得が年145万円以下のひとり親家庭の場合、

児童扶養手当の全部支給で月57,720円。

さらに児童手当(子ども手当)で第1子10,000円、第2子15,000円を受け取ると、

合計82,720円/月(年間約100万円)が非課税で支給されます。

これに加えて、医療費助成により通院や入院も実質無料になるケースもあります。

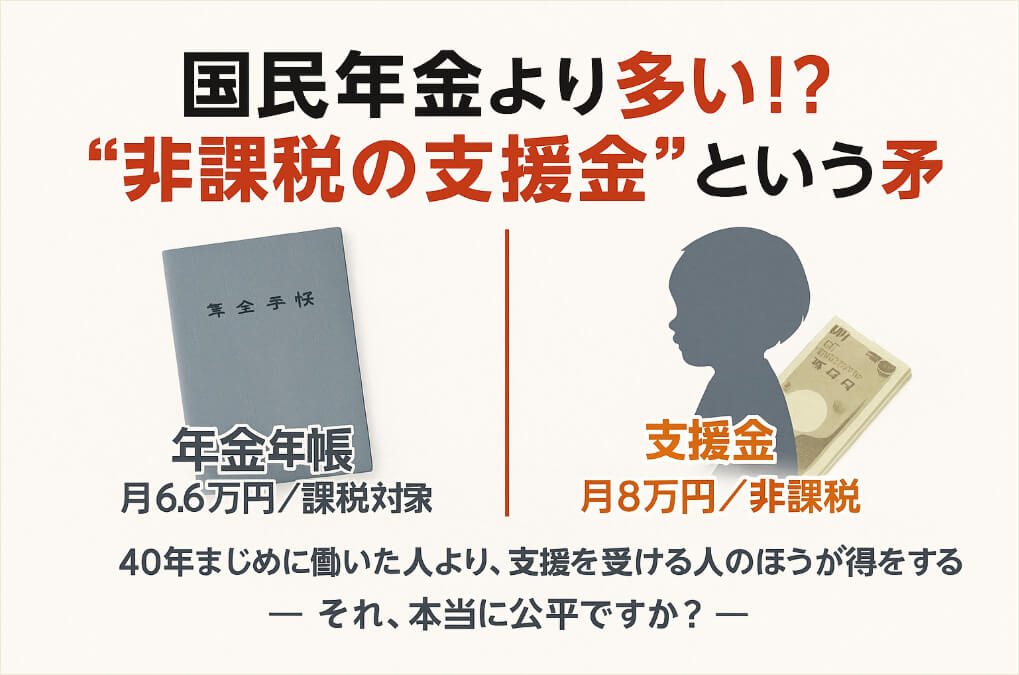

国民年金より多い“非課税の支援金”という矛盾

いまの日本には、静かに進む“逆転現象”があります。

それは「働いてきた人より、支援を受ける人のほうが手取りが多い」という現実です。

国民年金を40年間しっかり納めても、

支給額は月6万6千円ほど(年約80万円)。

しかも年金は課税対象で、所得税や住民税、介護保険料などが差し引かれます。

言い換えれば、「納めたお金」に再び税がかかる仕組みです。

一方で、児童手当や児童扶養手当などの子育て支援金はすべて非課税。

ひとり親家庭であれば、手当と医療費助成を合わせて月8万円以上、年100万円近くの支援を受けられるケースもあります。

しかも、これらは税金も社会保険料も引かれず、確定申告も不要。

つまり、完全な“手取り支給”です。

努力して40年働き、年金を納め続けた人より、

支援対象になった人のほうが多くの現金を受け取れる――

この構造を「公平」と呼べるでしょうか。

少子化対策や子育て支援の必要性は誰も否定しません。

ただし、どこかで「支える側の限界」を直視しなければ、

社会全体がもたなくなるのは明らかです。

支援と負担のバランスを取り戻す。

それが、努力してきた人が報われる社会への第一歩ではないでしょうか。